「対話セラピー」で受刑者が更生 映画『プリズン・サークル』

根っからの悪人っているの?

犯罪者らの悲惨な生い立ちを知ってしまうと「いないのかもしれない」と思わざるを得ない。

だからといって犯罪自体は許されることではない。

時効、刑罰でさえ、被害が一生抱えなくてはならない心の傷に塩を塗る概念だと言っても過言ではないだろう。

決して許されないことをしたのに、捕まってないだけの犯罪者は社会に大勢いて、受刑者は服役後その社会に復帰する。

そして多くの場合、再犯を繰り返す。

何故か。

自分がしたことが何故いけないのか、心で理解していないからだ。

では犯罪者たちが、犯した罪の重さを心で理解し、更生するにはどうしたらいいのか。

対話を用いたセラピー

自分の感情、特に感じたくない負の感情について、他人に聞いてもらうことを繰り返す。

トラウマ治療で精神障害者によく用いられる方法だ。

更生プログラムとして欧米の刑務所では1960年代から行われていて、再犯防止に効果を発揮している。

日本が受刑者の更生プログラムを刑務所に導入したのは2009年。ごく最近の話。

しかも全国でまだ島根県にある一つの刑務所でしか行われていない。

日本がどれほど犯罪防止への意識が足りないかを物語っているかと悲観することもできるが、紛れもなく小さくとも大事な一歩であることも間違いない。

その「島根あさひ社会復帰促進センター」で対話を用いた更生プログラムに参加する受刑者を追った画期的なドキュメンタリー映画がある。

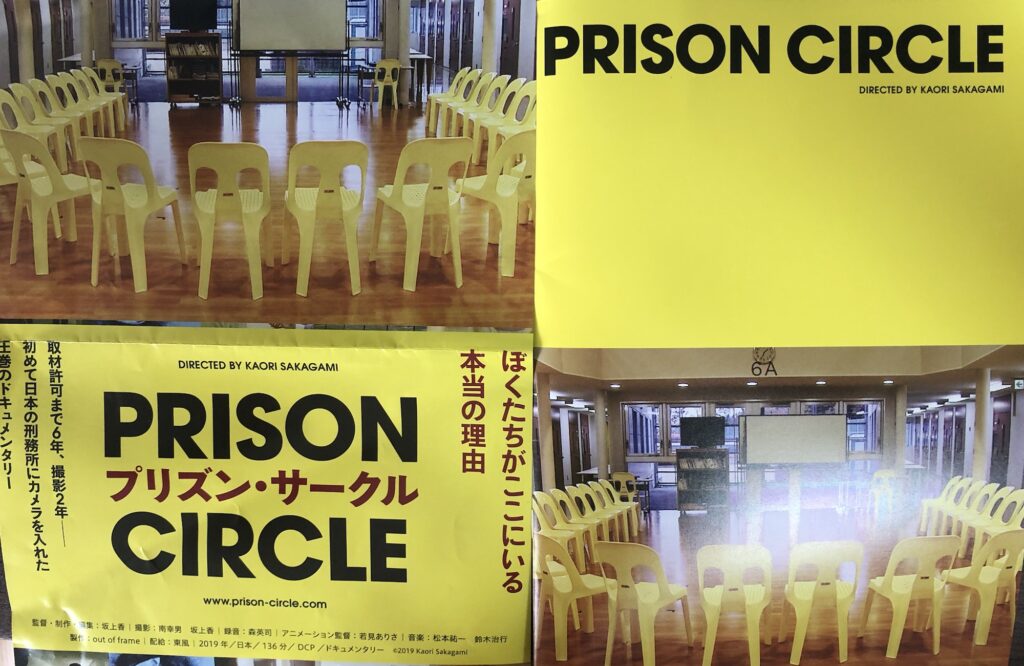

『プリズン・サークル』(2020)

対話を用いた更生プログラムのこと指す「TC(セラピューティック・コミュニティ)=回復共同体)」を日本で唯一導入している刑務所を舞台に、男子受刑者らの気持ちの変化を観察したドキュメンタリー映画『プリズン・サークル』。

感情について話し聞く(対話)セラピー(治療)がコミュニティ(人々の集まり)の中で定期的に行われることが、人間の心の成長において如何に必要不可欠かという基本がわかる。

幼少期から保護者が気持ちを肯定してくれる環境が与えられていた人なら自然と身につく心の成長。

幼少期から保護者より虐待を受け続け、悲しみを押し殺しながら育った人は、他人の悲しみにも鈍感になる傾向が顕著なようだ。

だから、忘れてしまいたいほど苦しい体験について、語る勇気を少しずつ身につけ、被害者としての苦しみに浸ってみると、自分が加害した人の痛みにも共感ができてくる。

実際、島根あさひでTCを受けた受刑者の5年以内における再犯率は1/5にまで減少したという報告もあるそうだ。

しかし、島根あさひTCを受けられるのは、犯罪傾向の進んでいない受刑者2,000人のうち40人程度。

全国には約40,000人の受刑者がいて、当然、この数には刑務所に収容されていない犯罪者は含まれない。

需要と供給が恐ろしいほど全く見合っていない。

同作は「前例がないから」などという理由や、刑務所の厳しい規則など幾つもの障害を乗り越えて、取材許可まで6年、撮影に2年、2020年の公開までに約10年かかったという。

アメリカを舞台にした終身刑の受刑者を題材にした時に比べて、撮影への障害が多大であったらしい。

柔軟性に欠ける傾向も、日本が抱えるあらゆる社会問題に共通している。

海外で実績が立証されている事例の導入さえ、数十年単位の遅れを平気でとっているということに繋がっているのだろう。

問題意識を持った人々によって自主上映会が、全国で開催されている。

『プリズン・サークル』のような画期的なドキュメンタリーが公開・自主上映されたことで、犯罪者を増産する仕組み作りの方が得意な日本社会を、根本から変えてゆくために必要な取り組みが実践されていることが知れた。これだけでも希望のある話だ。

2024年9月7日には監督・坂上香さんの講演会がある。東京・小平市の学園坂スタジオにて。

予備知識として、あるいは鑑賞後に、同作について解説している監督の著書『根っからの悪人っているの?—被害と加害のあいだ』を読むとより理解が深まるだろう。

本作品を知ったきっかけ

この背表紙を目に入れてくれたのは、奈良県大和郡山市の金魚ストリートにある「とほん」という独自セレクトの書店だった。

私自身、両親からの虐待を受けながら育ったことが原因で、身近な人を苦しめてしまう自分の加害性に悩んでいる。だから、この本が目に止まったのだろう。

かつて私は、彼氏への精神的な加害を辞めたくて、都内でDVの更生プログラムをしている唯一のクリニックに連絡したことがある。

しかし「女性には対応してません」と言われ、絶望した。「さすが日本、終わってる」と。

DV男を育てるのは父親だけでく、母親も関与してる場合が多い。海外、ととえばオランダには女性の更生プログラムがあるのに。

『プリズン・サークル』に登場する受刑者もやはり男性だけだが、将来的には女性にも普及し、受刑者以外にも更生プログラムの機会が増えるだろうと感じた。

狂ったことが日常的に起きている社会に絶望するのは簡単だ。でも島根あさひで行われているTCのような取り組みや、その実態を伝える努力を見過ごさないためにも、希望を持つことは必要だ。期待はせずとも、希望を忘れてはいけない。

加害者が実名で活動することへの葛藤

「…しつけという名の虐待に長年苦しめられましたが、同時に自分より立場の弱い弟にとっては加害者でもありました。」

映画パンフレットのインタビューで、坂上香監督はそう語っている。

こうした告白を名前や顔を公表しながら行うことについて、監督はどのように感じているのだろうか。

私も父親からの性被害や母の体罰を受け、混乱や怒りのあまり、弟に性加害や精神的な苦痛を加えてしまった。

捕まったことがないだけで「犯罪者である」という自責の念がある。弟から許しを得た後も、それは変わらない。

自分のような犯罪者が増えないようにするためにも、坂上さんのような啓発活動が必要だと思う。

でも実名を公開したら被害者の弟に迷惑をかけてしまうという心配から、私は匿名で発信している。

でも性犯罪は特に秘密の中で蔓延る性質があるため、実名を晒した方が良いのではという気持ちと葛藤している。

「実名で発言してもいいか」と弟に確認するのが一番手取り早いかもしれない。

でも彼らが幼すぎて忘れていることもあるだろうし、犯罪者に育てられたことが公になる。いずれにせよ他人に知られたくないことだと思う。

タイミングがきたら実名で発信すればいい。それほど重要ではないとも思う。

でも顔の見えるリアルの場で「何をしている方ですか?」と聞かれると、どう返答すれば良いか困る。

「幼少期から親から受けた性被害によるトラウマと向き合いながら、子どもへの性犯罪防止の活動している」と正直に答える勇気を持てたとしても、その活動の一つであるブログなどには、私の実体験についても語っていまる。

自分の名前と顔と文章がリンクしたら、弟に迷惑をかけるのではないかという不安があり、描きにくい内容はさらに書けなくなる。

坂上さんは弟さんとどのような会話を経て、実名で活動をしているのだろうか。

この質問をする機会があった。

いただけた答えは一言。「本を読んでください。」

一言では語れないことも、書籍になれば詳しく説明できる。本は便利だ。

私の場合、トラウマによって妨げられる集中力に打ち勝ち、本を読むというハードルを越えられれば、それだけで望むことが叶うのだが。

でも、気になることを調べるために本を読む集中力さえないほど、トラウマの影響が強く、しんどい。だから漫画や動画に頼ることが多くなる。今回も、本は買っていないが、上映会と懇親会のチケットやパンフレットは手に入れた。

それでも、私みたいな人間が存在することさえ、世の中は想定していないのだろうと思ってしまった。

当たり前の回答に対しても、突き放された気持ちになるのも、トラウマの影響だ。

だから、こうやって言語化することで、どうにかしようとしている。